あなたは自分の価値観や人生に大きく影響する本に

出会ったことはありますか?

本というのは顔の見えない出会いともいえるかもしれません。

私がその本と出会ったのは、

大学を出て中堅企業に勤め出して

いわゆる「五月病」っぽくなっていた時でした。

「会社社会」というのは驚きの連続でした。

私には毎日がお疲れの日々。

そんなとき、何気なく立ち寄った本屋で見つけた本が表題の

森有正著「木々は光を浴びて」

という本でした。

単純に「良い題名の本だなあ」と思って手に取ったのです。

著者が、パリに在住する思索家、森有正であることも

知りませんでしたし、

だいたい森有正という人の名前を見るのもはじめてでした。

しかし、題名に引かれてページをめくってみると、

そこには、少し難しいけれど、魅力に溢れた言葉が並んでいました。

そこで私はその本を買って帰りました。

森有正のエッセイ集のようなその本は

初版が昭和47年、私が買ったものは昭和55年の第11版でした。

多くの人に読まれた事がわかります。

森有正は「経験」について語ります。

例えば、

「経験とは、〜中略〜、自己を絶えず新しくすることである。」 ←この言葉にはグラッと来ましたね〜。

「我々の「経験」に現れることを、あらゆる注意と理解を持って徹底的に生きることである。人の言うことではなく、我々個々の中に判断の中心を確立することである」

などなど。

もともと、あまり集団の中での空気を読むのが得意でなかった私は

「会社社会」の生きにくさは人一倍感じていました。

しかし、この本のこのような言葉と出会って、

いろいろなことを経験して、いつも新鮮で、

自分で判断の下せる人になって行こう、

と思い、会社勤めも経験として行かせれば、

と気持ちが入れ替わったのです。

私にとってこの本は、まさに心に光を降り注いでくれた一冊なのです。

ただ、

森有正は「体験」と「経験」は違うとしています。

「体験」が「経験」へと変貌することが

重要で、「体験」が個人の属性であるならば

「経験」はもっと普遍的なものである、

としています。

ただ、当時は、私自身ここまで理解していたとは思えません。

と一方で、

森有正はパリで客死した人ですから、

日本を遠くから眺めて思索する日々を送って、

今改めて読み返しても、ぐさりと来るような

日本への思いが残されています。

「そういう「経験」が私どもの中で生長して行く時に、期せずして、しかも必ず、「民主主義」や「自由」や「平和」に対する何ものかが私共の生活の中に生まれて来るのを見るであろう。 〜中略〜 だからある意味で、今日こそ日本は真に自分の足を持って歩み、自分の経験を中核として自らの将来を築きあげて行く機会に再会しているのだとも言えると思う。」

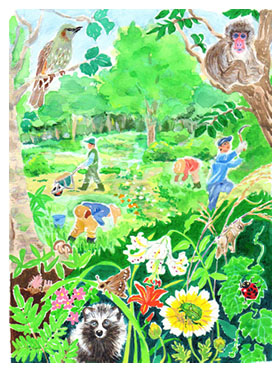

この一節は、「雑木林の中の反省」という章からの引用ですが、

今の日本社会の有り様は、むしろ

このような「経験」をしないで済まそうとして来た結果かもしれない、

と思うのです。

さて、

このブログを始めたのが、1月24日でした。

それから102日あまり。

その間にアップした記事は83。

体力的に毎日上げられない事は分かっていたので

無理せず、でも自分なりに工夫して来ました。

夫以外は見に来ていない、という日もありましたが、

基本的に手は抜かずに、言いたい事を言い、

見てもらいたい絵を上げてきました。

不思議なもので、

最初はひとつ書くのにほんとうに難儀でしたが、

最近は夜寝る前にかなりのスピードで

記事が書けるようになってきました。

今はまだ、「体験中」かもしれませんが、

こういう体験の積み重ねが経験となるのでしょう。

少なくとも、体験を積み、経験を重ねることで

いつも新鮮な自分でいられるのは

ブログを書く苦労以上に素敵なことかもしれません。

英語でも内容は遥かに簡単ですが、記事をアップしました。

Trees Bathed in Sunlight