個展は無事終了しました。

お越し頂きありがとうございました。

——————————-

会期 2014年7月16日(水)から21日(月・祝)

11:00~19:00 (最終日は17:00まで)

場所 原宿 積雲画廊

テーマ 「KIDS & NATURE」

印刷物になったものの原画と新作を中心に展示する予定です。

個展までこの記事をトップに置きます。

個展のDMがようやく出来てきました。

こちらからご連絡頂ければ、ご案内をお送りします。

花の少ないこの時期、目を楽しませてくれるのが

サザンカ。

ツバキとの違いは、ツバキが花ごと落ちるのに

サザンカはハラハラと赤い花びらを落とすところです。

しかしこの時期のスケッチは寒さで厳しいです。

ナンテン、サザンカ、ロウバイ、梅、水仙

といった花々のデッサンは登山用品で防寒しないと出来ません。

というわけで寒さが続いています。

特に雪国の方々のご苦労は

いかばかりかと思います。

先日、群馬県の伊香保温泉に行ってきました。

高崎から友人の車で行ったのですが、

赤城、榛名、妙義の上毛三山にそって

雲の壁が出来ていました。

こちら側は晴れているのに

あの雲の下は大雪なのですね。

10日ほど前の日経新聞に出ていましたが、

スキー場に海外からの観光客が増えているそうです。

米国のキャサリン大使もニセコのパウダースノウを

楽しんだとか。

上信越地方もおなじく増えているのでしょう。

東京駅ではスノーボートをかかえた

海外からのグループをいくつか私は見かけましたし、

また、南米からとおぼしきグループに

切符について訊ねられました。

クールジャパンは、料理やアニメだけではないし、

むしろ、小さい国土に流氷から珊瑚礁まである

日本の自然そのものが、クールCOOL(いかした)なはずなのです。

実は、このCOOLという言葉には

「放射能に汚染されていない」という意味もあることを

先日辞書を見ていて知りました。

もちろん、はたして福島の収束もおぼつかないのに、

世界から観光客を呼べるのか、という議論が

本来はあるべきでしょうが、

確かに雪国に世界からの観光客が増えているのです。

今日公示された都知事選は突然、小泉爆弾が炸裂して

脱原発が焦点になりそうです。

もしオリンピックを本気でやるなら

脱原発以外無いと思います。

だって、もう一度原発事故があったら、

二度とスキー客は戻らないだけではなく

オリンピックもボイコットされかねません。

もっとも、自民党とゼネコンは、発注が済めば

オリンピック自体はどうでも良いのかもしれませんが。

ところで、先週末開かれていた「反原発へのいやがらせの歴史展 Part.2」

を見に新宿区の区民ギャラリーに行ってきました。

パート①は見てませんが、今回は通信関連の嫌がらせが中心の展示でした。

高木仁三郎さんという反対派の中心的学者がおられたのですが、

なんと、自分が出してもいない暑中見舞いを出されたりしているのです。

出す相手の名簿まで把握されている、ということでしょうか。

ゾッとします。

自宅のポストの郵便物を黙って抜き取られ、

まとめて後から送りつけられた人もいます。

こういう陰湿な嫌がらせは

立地でも相当あったはずです。

しかし、そういう嫌がらせにもめげず

また札ビラで頬を叩かれても

原発を断った地域が日本には34カ所もあるのです。

その地域は、そして人々は今どのような暮らしを送っているのでしょう。

その地域の住民などにインタビューし、

彼らの証言を中心に約105分の映画にしたのが

ブロガーのかさこさん初監督の映画、

「シロウオ」です。

昨年の四月、この映画の製作・脚本を担当された矢間秀次郎さんの

お話を、かさこさんのオフ会で聞く機会がありました。

その事をまとめた記事は↓こちら。

オフ会に参加してみました。

その上映会が今週の土曜日にあるようです。

映画「シロウオ~原発立地を断念させた町」上映会

私は今週見られるかどうかは分からないのですが、

ぜひ機会を捉えて見に行きたい映画です。

原発は無い方がいいけど、電気も無いのは困る、

という人が東京では多いでしょう。

しかし、考えてみれば、

東京は食料自給率もゼロに近いし、

エネルギーだって、他県で作ってもらっているし

水すら自前ではありません。

ある意味砂上の楼閣です。

降って湧いたような「脱原発」という

都知事選の争点、しっかり考えたいです。

ムクドリはどこにでもいる鳥ですが、

群れをなして移動するので、

ビックリする事があります。

今日も、隣の家の前の電線に50羽以上止まっていました。

ジュルジュル、ジュルジュルと

外で変な音がするな、と思ったら、ムクドリの大群でした。

以前は、150メートルくらいはなれた大木に集まって

ネグラにしていたようなのですが、

少し前にその木のところを通ったら、

上の方の枝がバッサリと削られていました。

鳥の都会暮らしも、なかなか大変です。

スケッチは、「鳥の博物館」で剥製を描いたもの。

12月1日まで鳥の博物館では、

「鳥の骨展- 空飛ぶ骨組み-」をやっています。

最近、ようやく鳥がなぜ飛ぶのか、

なぜ風切り羽根は左右対称でないのか、

かなり、その仕組みが飲み込めてきました。

写真でも飛んでいる鳥を撮る事は大変ですが、

仕組みが分かれば、

自在に鳥を飛ばせて描くことができるようになります。

ムクドリは飛ぶと腰の白い部分が目立つので

遠くからでも分かります。

くちばしで羽繕いをしている様子は、

猫の毛繕いにも通じる可愛さがあります。

311以降の現象を表す言葉の代表格に、

「今だけ、金だけ、自分だけ」とともに、

「東大話法」があります。

その「東大話法」という言葉の生みの親、

安富歩氏の「学歴エリートは暴走する 〜『東大話法』が蝕む日本人の魂〜」

を2週間ほど前に読みました。

示唆にとんだ内容だったので、

まとまった感想を記す事にします。

安富歩氏の「東大話法」関係の著書は4冊ほどあるようですが、

私は今回初めて拝読。

というのも、実は「東大話法」そのものには、あまり関心はなかったのです。

しかし、本屋さんで手に取ってパラパラと見ていたら、

学歴エリート(主に東大出身者)の戦前からの流れが書いてあって、

興味がそそられました。

というのは、今の日本の混乱は、

どう考えても、戦前と戦争の総括が出来ていない事が要因だと

私には思えてならないからです。

そして、この本で、安富氏はこの総括を試みてくれました。

まず、第一章でさまざまなデータとご自身の経験から

「学歴エリート」の定義が行われます。

それによりますと、どうやら

「相手が求めている答えを察知する能力の高い人」

が「学歴エリート」ということになりそうです。

もう少し詳細すると、

「空気を読む」能力が高い上に「気のきく事務屋」で、

自分の意志よりも「自分の生き方を肯定してくれる場所」を目指してる、人々。

ということになりそうです。

ところが、平時ではなく、判断や決断が求められる時には、

「相手が求める答え」がないために、

またプライドがあるために、「気のきく事務屋」は混乱します。

安富氏は「気のきく事務屋」がリーダになって暴走した例として、

長銀(日本長期信用銀行)の末路をあげています。

次いで、第2章で「学歴エリートのルーツを探る」作業です。

安富氏は、学歴エリートは

バブルをいまだに引きずっているのはもちろんの事、

どっこい、バブルだけではなく、戦後も引きずっており、

実は戦争そのものが終わっていなかったのだ、

と喝破します。

え?

と思うでしょうが、

戦前戦中で中心になって動いた学歴エリートが

実は、戦後も立場を変え、役割を変え、

日本を引っ張って行った事実を、

具体的に名前や事例を挙げて説明して行きます。

現総理のおじいさん、岸信介の例もでてきますが、

この章は、今の混乱を知る上で、お薦めです。

そして、戦争を始め、戦争に負けて、

戦争をなかった事にしたい「立場」の学歴エリートが築いた経済成長は

経済戦争という名の新たな戦争であった、

というのです。

さて、この第2章に「立場三原則」という言葉がでてきます。

① 役を果たすためには何でもやらなくてはいけない。

② 立場を守るためには何をしてもいい。

③ 人の立場を脅かしてはならない。

原発事故後の御用学者、

と言われる人たちの行動そのものではないですか。

さて、安富氏はこの3原則がこそが真の日本国憲法だとして、

そのルーツを明治維新に求めます。

以下p75より引用。

加えて、基本的人権など、「立場」の前には簡単に踏みにじられる、

とも言っています。

思い当たりますよね。

この2章の最後に、陸軍の参謀という学歴エリートがでてきます。

参謀というのは作戦を考えるのが仕事の人で、絶大な権限があったのです。

彼らは超難関の試験を突破して陸軍大学校に入学し、

戦術を中心に学んだらしいのです。

ところが、この「参謀」たち、

驚くべきことに、

「責任を問われない」という待遇を受けていたのです。

参謀はあくまでも「作戦」を考えるのみで

責任は作戦を採用した指揮官というシステムだったそうです。

さて、以前、「陸軍登戸研究所」の映画を見て

記事を書いた時に、まるで、将校がゲーム感覚である印象を受けた、

と私は書きました。

兵隊に兵站を現地調達させるために偽札を作ったり、

和紙とコンニャク糊で直径10メートルの風船爆弾を作ったり、

荒唐無稽とも思える作戦は、

こういう責任をとわれない参謀からでて来たのか、

と本を読んで、妙に納得してしまいました。

以下、p79より引用

この問題の根は深いです。

原発事故後も必死に隠蔽して

今度は「秘密保護法」なる法律で

自分たちの立場を守ろうとする官僚ですが、

私たちは選挙で選べない、

つまり、是正する方法が極端に少ないのです。

3、4、5章は、

2章のようなルーツを持つ学歴エリートの

戦後の所業の事細かな観察と分析です。

詳細は本書に譲るとして、

「学歴エリート」がすごいと思ったのは

つじつまが合わないことも自信満々に話すという

「東大話法ルール⑤」で作る、キャッチフレーズです。

「もはや戦後ではない」から始まって、

参謀の面目躍如で国民は見事にその気にさせられてきました。

それから、意外に知られていないのが、

叙勲制度も実は官僚に裁量権がある、ということです。

安富氏は、叙勲などをありがたがるのも

「スペック戦争」と指摘します。

そして「おわりに」で、かなり怖いことを書いています。

アベノミクスは、無意識の破綻願望の現れだというのです。

以下p181より引用

しかし、そのあと安富氏は、

このような「立場主義」から脱却するにはどうすればいいのか、

についても、まだ思考の途中でありながらも、提示してくれます。

それについては、実際に本書をお読みください。

なお、その答えではないけれど、

本書の中でいい言葉だと思ったフレーズを2つ。

「先祖になる」勇気を持つ。

そして

「私」を視点とした「私の世界史」の歴史を描く」

前者は、「はじめに」の最後の一節で、後者は「あとがき」の最後の方の一節です。

この新書版は、全てが安富歩氏の書き下ろし、ということではなく、

安富氏と編集者の話をライターの方が書き、

最終的に安富氏が手を加えたようです。

満州の経済史研究もされていて、

人間社会はなぜ暴走するのかに興味がある学者の

手軽な「学歴エリート史」として、

簡単に読めて、歴史的な俯瞰もある本でした。

特に2章はお薦めです。

学歴エリートを知ることは

日本社会の仕組みを知ることに他ならないからです。

鳥の飛ぶ仕組みを知れば、鳥が描けるようになります。

社会の仕組みを知れば、

社会の未来が描けるようになる可能性はグッと高まるはずです。

私たち一人一人が、誰かの「先祖になる」勇気を持つことで。

↓ 猫好きの方へお薦めカレンダー

半年前、4月から田んぼ作りに参加してきました。

ついに昨日はハザ掛けから降ろして

脱穀でした。

脱穀機も足踏み式の古いもの。

次々と黄金色の粒がバケツに集められて行きました。

最後まで現場にいられなかったので、

総量はどのくらいになるのかわかりませんが、

軽く60キロは越えたのではないでしょうか。

今年は、雨が少なかったけれど、ギリギリ足りて、

また、刈り取りの前に台風が来る事も無く豊作だったと、

毎年行事のお手伝いをされている方が仰っていました。

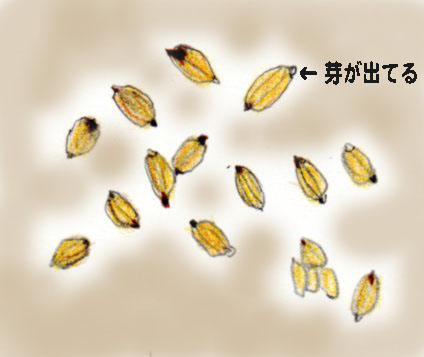

もとはと言えば、一粒のタネもみ。

それが、水と太陽の力で、400粒にも500粒にもなるのです。

↑ これを蒔くと、

↓ 一ヶ月くらいでこうなって、田植えをして水をはり、

↓ 最後はこうなります。

一粒のタネから、鈴なりの実を成らす植物。

品種改良されているとはいえ、

まさに自然の恵みです。

しかし、この「一粒が500粒になる」タネ、人間から見ると、

一万円が500万円になる、と見えるのでしょう。

放っておく訳がありません。

「タネを制するものは食料を制する、食料を制するものは人類を制する」

と世界のタネ企業は、世界市場を支配しようとしのぎを削ります。

そのタネのお話を、タネ屋の3代目である野口勲さんが書かれた本が

「タネが危ない」です。

何やら人を煽るような題名ですが、読み進むうちに、

タネをめぐる人間の飽くなき欲望が推進する技術には、

デンジャラスな匂いが立ちこめてきます。

その代表格が「遺伝子組み替え」(GM作物)です。

実は2週間ほど前に、映画「世界が食べられらなくなる日」を見て来たばかりです。

この映画は、カーン大学のセラリーニ教授が

モンサントのGM作物をラットに食べさせる実験を行い、

それを、ジャン=ポール・ジョーが映画にしたもの。

モンサント社の実験は3ヶ月までしか行いません。

それで安全と言って売っているのですが、

映画では、実は4ヶ月目からラットは死に出すのです。

ラットの寿命は2年。

2年かけた実験結果は恐ろしいものです。

で、この映画を作っている時に、ふくいちの事故が起き、

監督は必然的に原発問題もこの映画で取り上げることになります。

映画にはフランスの原発の実態も映し出されます。

そして、映画では、

「これは命の問題」

「政府は必ず嘘をつく」

「私達はモルモット」

「子どもたちのために戦う」

などという言葉がインタビューで頻繁に出てきますが、

原発の状況ととまったく同じです。

そして、ジャン=ポール監督は

原発と遺伝子組み替えという二つのテクノロジーには

三つの大きな共通点があると言います。

①取り返しがつかない。

②一度汚染されたら元に戻らない。

③世界中にすでに存在している。

ところがもっと恐ろしい事を、セラリーニ教授は説明します。

この二つは、似ているだけではなく、実際に「遺伝子組み替え作物」と「核技術」を開発したのは

250の同じ企業グループで、しかも彼らは世界の富の半分を支配していて、

この体制が支配層を生み、民衆を犠牲にしてきている。

彼らの利益のために、すべてが犠牲になっている、と。

まさに、1%と99%。

しかしですね、

私は思うのですが、確かに1%の人たちは核技術や遺伝子組み替えで、

莫大な利益を得ているかもしれないけど、

同時に他者の足下だけではなく、生態系という自分達の足下も崩しているように

私には思えるのですよね。

それはさておき、

映画のラットの実験は公表され、

その結果は「ヤバいぞ」ということになり、

ヨーロッパでは遺伝子組み替えは拒否されてきています。

それでも、先の野口勲さんの「タネが危ない」を読むまで、

私の「遺伝子組み替え」への怖さは漠然としたものでした。

腫瘍ができたりするから怖いものなんだ、というイメージ。

しかし、その技術「アグロバクテリウム法」を知ると、

もうイメージではなく、ほんとにやっちゃいけない事やっている、

という思いが強くなります。

この問題は、引き続き次回に取り上げようかな、

と思っています。

芸術の秋です。

日本の近現代の画家の展覧会を3つご紹介します。

連休にいかがでしょうか。

残りの会期が短いものから紹介して行きますね。

まずは、魚の絵。

東京ステーションギャラリーで、明後日23日まで開かれている

大野麥風展「大日本魚類画集」と博物画にみる魚たち

から。

これは、私は今日見てきました。

前半は日本の草本学や博物画の展示です。

特に39歳で2001年に亡くなった

甲殻類の博物画家、杉浦千里は一見の価値ありです。

杉浦千里作品保存会サイト

アクリル絵の具で描かれた写真かと見まごうばかりの

細密画は海外での評価も高いようです。

で、後半の『大日本魚類画集』も見応えあります。

というか、私は、細密な標本画にも脱帽なのですが、

動いている魚の一瞬をとらえた『大日本魚類画集』がとてもお気に入りです。

大野麥風さん、最初は地味な絵描きさんだったようですが、

関東大震災で関西に越してから、釣りを始め

魚にのめり込んだようです。

実際、素潜りなどもして観察したみたいで、

ラッセンの日本版とでもいいますか、

ダイバーが潜って描いたような魚の表現が

生き生きしている上にユーモアラスでもあり

とても楽しいです。

実際、魚とか鳥とかって正面から見ると何ともいえず

間抜けて可愛いんですよね〜。

また、版画の横に、魚類学権威の田中茂穂と

釣り研究家の上田尚の解説がついていて、

それが、難しい分類の話から

「子どもを生んだら逃がして、種の保存は大切」

といった今的な内容まで多岐に渡っていて、

つい読むので、結構見るのに時間がかかるかも。

それから『大日本魚類画集』の揮毫は谷崎潤一郎なんですが、

その字が柔らかくて、とてもいいのです。

東京ステーションギャラリーは

丸の内北口を出てすぐ左手に入口があります。

出口が二階で、例の新装開店の丸天井の回廊に出られます。

私は、以前フィレンツェに行った時、サンタマリアデルフィオーレの

丸天井に登ったことを思い出してしまいました。

さて、二つ目の展覧会は、草花です。

東京国立博物館の秋の特別展示で、酒井抱一の「夏秋草図屏風」が見られます。

重要文化財、と言っても、

絵的には普通の雑草が描かれているだけなんですが……。

私は大好きなんです。

何気ないつる草が茂っている様子とか、

シダが繁茂している様子に心うち震えてしまう私としては、

一押しです。

尾形光琳の金屏風に対しての銀屏風、という見方が

一般的美術史的な見方ですが、

私的には、何気なくて蔓延るので見向きもされない雑草、

つる性のクズとかコヒルガオ、それにヤマユリを心憎いまでに

さりげなく作品に高めた一品です。

会期が短くて、9月29日(日) までです。

お見逃しなく。

最後は猫です。

東京近代美術館で開かれている、竹内栖鳳展 近代日本画の巨人

http://www.momat.go.jp/Honkan/takeuchi_seiho/index.html

代表作《班猫(はんびょう)》も重要文化財。(山種美術館蔵)

猫好きにはたまりません。

この画家の観察眼もすごいものがありますね。

ただ、竹内栖鳳は特段に猫好きだったというわけではないらしく、

猫を描く為にこの猫を飼った、といわれています。

とはいっても、古今東西猫の絵や彫刻は数あれど、

エジプトのバステト神、

ロートレックの黒猫のポスター、

などと並んで、この絵は傑出しているような気がします。

こちらは9月25日から展覧会終了まで見られるようです。

——————–

さて、私の今日の一枚は、

「センニンソウと キタテハ」

です。

センニンソウは花の盛りは終わりかもしれません。

つる性で、十字の真っ白な花は顎だそうで、

またきれいですが、有毒らしいです。

きれいなものには毒がある、というわけですね。

今週は更新はこれまで。

連休開けにお目にかかりましょう。

ではでは。

原宿のケヤキ並木はスカウトのメッカです。

スカウトとおぼしき人たちは、見かけはごく普通のお兄さんたち。

ケヤキの木の下の柵にズラリと並んで

何気なく人通りを見ている風ですが、

歩いている私の前をツツツと進んで、

左手前の女性に近づき声をかけます。

その近づき方が、実にタイミングがよくて、

芋を洗うように歩いている人の群れに

ぶつからずに、お目当ての女性に近づくスキルはさすがです。

見ていると、その左手前の女性は何人ものカメラマン(女性もいます)

やスカウトとおぼしき人たちに声をかけられています。

斜め後ろにいる私は、顔が見えないので、

きっと魅力的な顔立ちなのだろうと、

見てみたい気もしましたが、

目的の通りへの角を左に曲がらなければならず、

断念しました。

私が向かったのは、

浮世絵の美術館「浮世絵 太田記念美術館」です。

私設ですが、約14,000点もの浮世絵を所蔵している美術館です。

原宿という地の利を生かして、海外からの

観光客も大勢訪れています。

今、太田記念美術館では「歌川広重」をやっています。

あの、東海道53次で有名な広重です。

今回の目玉は「月に雁」

知らない人がいないくらい有名です。

今でこそ、この構図を見てはっとする人は少ないでしょうが、

当時は、満月をすっぱり切り落として、

望遠レンズで捉えたかのような雁をを斜めに配した大胆な構図は

本当に新鮮だったと思います。

この大胆な構図は、まさに広重の真骨頂です。

今展覧会では、この他にも、「紫陽花に川蝉」「雪中蘆に鴨」

などが陳列され、鳥と植物を配した、いわゆる「花鳥風月」の世界が

展開されています。

なんだか古そう……。

と思われるかもしれませんが、

デザインとすらよべるその斬新な構図と大胆な遠近感、

そして確かな描写力は、魅力に溢れ、都会的ですらあります。

繊細でありながら、リズミカルな筆さばきは、

西洋絵画の、対象を塊で表現する対局ですが、

実はしっかり目では塊で捉えているからこその、匠の技です。

目からのインプットと手によるアウトプットの間に

脳内で二次元変換による研ぎすまされた線が生まれるのです。

特に、鳥はじっとしていません。(当たり前ですが)

私は自分が鳥を描くようになってよく分かるのですが、

カメラもビデオもない時代に、

絵描き達はどうやって飛んでいる鳥を描いたのだろう、

と心から脱帽です。

伊藤若冲が庭にニワトリを何匹か飼ってひたすら観察して描いたことは有名です。

しかし、雁や川蝉は野鳥です。手元に置くわけにはいきません。

考えられることはただひとつ。

やはりひたすら観察したのでしょう。

目も良かったんだろうな、と思います。

それでも水鳥は、水に浮かんでいる時は割合と楽に観察出来ますが、

川蝉の素早い動きの様子など、ナショナルジオグラフィックの

カメラマンもビックリの一瞬を捉えています。

さらに想像するに、死んだ鳥を観察したりして、骨の仕組みを知って、

目の記憶と重ねあわせたりしたのだろう、

とは考えられます。

しかし、そういったしたであろう苦労や陰の努力なんて微塵も見せない

大胆な構図と、筆に足があるのではないかと思われるような筆致は

私達を魅了してやみません。

この展覧会は26日(木)まで。

700円と手頃な入場料と、広すぎない展示スペースが手軽で、

原宿に行った時にちょっと寄ってみるのはいかがでしょう。

来月は、漫画のルーツと言われる「笑う浮世絵ー戯画と国芳一門」です。

こちらも楽しみ。

なお全国には、広重を収蔵する美術館がいくつかあるので、ご紹介しておきます。

那珂川町馬頭広重美術館(トップページの落款は「月に雁」にも使われています。)

静岡県東海道広重美術館

中山道広重美術館

広重美術館

以前、ツイッターでちらりと見て気になっていた

ドキュメンタリー映画「陸軍登戸研究所」を見てきました。

http://www.rikugun-noborito.com/

かつて,第二次大戦中に,風船爆弾とか偽札を作っていた

陸軍の秘密機関についてのドキュメンタリーです。

全編、関係者の証言で埋められており、

制作者の余計な予断や憶測がほとんど無い優れたフィルムになっています。

ドキュメンタリー映画「陸軍登戸研究所」予告編

一言でいえば、お薦め。3時間が長くないです。

体験した人の話は凄みがあるし説得力があります。

でも,同時に不謹慎だけど、笑っちゃえるんです。

人間の日常というのは戦争時でもなにか滑稽です。

また、歴史修正主義者達にも是非見てもらいたいです。

人体実験の時など、最初は良心がとがめても

だんだん慣れてくる話など、誰もが鬼畜になりうる戦争の本質が見えてきます。

引退を表明した宮崎駿の「風立ちぬ」は

あまり触手が動かなかったのですが、

この「陸軍登戸研究所」をみて、陸軍がせっせと風船爆弾のようなものを作っている間に

空軍はどういう風にゼロ戦開発をしたのか,急に興味がわいてきたので、

「風立ちぬ」を見てみたい,と思いました。

このフィルムが,ドキュメンタリにありがちな「説教くささ」がないのは、

日本映画学校のカリキュラムの一環として、

戦争や策謀には無縁の若い女性達が全くの個人的興味から、

ある意味「白紙」で取り組んだからでしょう。

「陸軍登戸研究所」の存在は以前から知られていたものの、

戦後の徹底した証拠隠滅により,その実態は分かっていませんでしたが、

登戸研究所のあった現在の生田の地域の人々の掘り起こしなどから、

様々なことが分かってくるようになったようです。

この地域の保存活動に参加し市民ガイドになった人も若い女性で、

なんだか、戦争を知らずに「強いニッポン」とか言っている男性達と

思わずその心の有り様を比較しそうになりました。

その地域の人たちと粘り強く歴史や証言者を掘り起こしたのが、

明治大学の渡辺賢二氏。

陸軍登戸研究所と謀略戦: 科学者たちの戦争 (歴史文化ライブラリー)’:渡辺 賢二

1950年に登戸研究所の跡地は明治大学に買い取られ

生田校舎が生まれます。

そして、2010年には「明治大学平和教育登戸研究所資料館 」が誕生します。

http://www.meiji.ac.jp/noborito/index.html

映画を見ながらメモしたので、

いくつかのエピソードを書いてみます。

多少ネタバレになります。

風船爆弾は直径10メートルなんですが、

なんとそれを和紙とコンニャク糊で作ってしまうのです。

バラストやその頃世界最高性能の高度計などをつけた風船爆弾は

偏西風にのって、大西洋を渡り300個くらいはアメリカについたようで、

爆弾も破裂し、何人かアメリカ本土の民間人が死んだそうです。

一人の証言者である女性は、10年くらい前にその慰霊にアメリカを訪ねています。

それから、偽札作りは、戦後、占領軍に重宝されるほどの技術だったようです。

占領軍が何に利用したかは、証言者も「墓場まで持って行く」と言って口をつぐみます。

で、なぜ偽札を作ったかというと、兵隊さんに食料などの兵站を補給する

物資がなかったので、その偽札を使って、侵略した地で調達させるためだった

というのには、思わず笑ってしまいました。

まるでバーチャルゲームみたいな感覚です。

しかし、確かに、将校達はゲーム感覚だったのだろう、

と思ったのは、将校たちは、戦争中なのに羽布団で寝たそうですし、

また、夕食には女子挺身隊が嗅いだこともないような良い匂いをさせて食事をしたそうで、

その匂いを嗅いだ女性は「日本は負ける」と思ったそうです。

そういう証言をする人たちも、

思い出話のひとつという感じで話すのですが、

一様にいうのが、

「あんなことは無駄だった」という一言。

核爆弾を開発する国に、一枚一枚糊付けした風船爆弾を飛ばすことを

真剣に考えたり、

占領した上海をインフレを起こせば中国のダメージになるだろうと

せっせと偽札を作って、北京周りで持ち込んだり、

その上、負けることは予想していたので、

最後は、占領軍が上陸しても水道に毒を入れて殺し、

そうすればもちろん国民も死ぬんだけど、

自分達は濾過装置を作っって生き残るつもりだったとか、

徹底的にデティールの細かさにこだわって意味のないことに磨きをかける様は

ほとんどギャグだなあ、と思ってみていました。

ただ、このデティールの細かさとそれを磨く技術というのが、

日本の戦後の高度成長の繁栄を支えていたんだと思いました。

でも、この国を引っ張る人たちって、

戦争だけでなく大きな国家100年の計みたいなパースペクティブな絵は描けないので、

今みたいな大きなものの見方が必要なときは右往左往しちゃうのでしょう。

語り継ぐ、ということがとても重要であることを

証明してくれている映画です。

ユーロスペースでの上映は終わりましたが、

アップリンクや埼玉神戸などでも上映されるようです。

国防軍が必要、というふうに思っている人にこそ見て頂きたいですね。

7年という歳月をかけて、地道に証言者を探し、撮影し、

編集をした製作者達に敬意を表します。