「人と生き物の古くからの繋がり」

「鳥や昆虫と植物の関係」

そんな普段当たり前で、

目を凝らして見ることのない自然の営みを映像につづった、

秀作ドキュメンタリー映画を、2回に分けて紹介します。

その①は1979年生まれで本編が監督作品第一作になる

今井友樹監督の「鳥の道を越えて」。

公式サイト「鳥の道を越えて」

その②は1941年生まれのベテラン、スイス人の

マークス・イムホーム監督の「ミツバチの大地」。

公式サイト「ミツバチの大地」

おもしろいことに、

生まれも文化の土壌も全く違う2人の監督ですが、

実はどちらの映画も、監督自身の祖父との会話から

映画作りが始まっているのです。

また、両作品ともに、古くからの生き物と人間の関係を扱いながらも、

最新のラジコンヘリコプターなどを使って撮影しており、

以前なら関わる人以外見ることができなかった

鳥やミツバチの生態を映像で見る事ができます。

それだけでも、どちらも見る価値のある作品です。

しかし、二つの作品の趣は全く違います。

まず今日は、「鳥の道を越えて」です。

この映画を見たいと思ったのはもちろん私が鳥を好きだということがあります。

と同時に、そのタイトルに引かれました。

詩的でふわっとイメージがわいて来るタイトルでした。

鳥を見ていると、確かに彼らには空の透明な道が見えているのだ、

と思うことがあるのです。

鳥がその道を通ってシベリアから旅をするように

監督はおじいちゃんから聞いた

「あの山の向こうに、鳥の道があった」という言葉で

鳥を巡る旅を始めるのです。

その旅は8年にも渡ります。

村の古老や元教師などを訪ねて話を聞きます。

あそこに誰それがいる、と聞いては出かけて行きます。

そして、一冊の写真集に出会い、そこからまた様々な発見や出会いが生まれます。

それはさながら「鳥の道があった」という言葉に導かれて謎解きをして行く

推理小説のような旅です。

思わぬ文化や鳥と人との繋がりが少しずつひもとかれて行きます。

さて、

ここから先はネタばれになるので、見ると決めた方は下の鳥の絵までスキップして下さい。

また、採録シナリオは読み物として、出版されています。

監督が糸をたぐって行くと、監督の出身地である岐阜県の東濃はカスミ網による

渡り鳥の捕獲を生活の糧にした生活文化がかつてあったことが分かります。

そして、そのカスミ網を張る場所が「鳥の道」だったのです。

空が真っ暗になるくらいに渡りのツグミなどが来ると

一日に数百羽も取れたとか。

海がなく、猪などを食べる風習がなかったために、鳥は大事なタンパク源だったということ。

しかし、自然保護を理由に昭和22年にカスミ網は法律で禁止されます。

当時のGHQの方針だったようです。

しかし、このカスミ網は鳥を傷つけずに捕獲出来るために

現在は鳥の個体調査に使われていて、

英語の文献にも”mist net”と載っているそうです。

そして映画は、現在のその個体調査のためのカスミ網の様子、

調査官が目印のリングを取り付けて放鳥する手際などを

山科鳥類研究所の協力を得て、克明に見せてくれます。

私自身はこの場面が非常に面白かったです。

特に、調査官が鳥の羽を扇のように広げて見るところなど、

ああやって見られれば、克明にスケッチ出来るなあ、などと思ったり。

カスミ網の密猟は近年まで続いたそうで、

この話題は今までだと取り上げにくいものだった事は

容易に想像がつきます。

しかし、若い今井監督は、お爺ちゃんの言葉に触発された好奇心と

先入観のない取り組みで、その歴史や人々の関わりを淡々と描いて行きます。

すごいな、と思ったのは、監督のスタンスが自然で、

誰かを悪者にするような決めつけがなく、見るものに判断を任せている事です。

また、囮(おとり」と呼ばれる鳥と人間の関係など

昔の人の知恵に驚かされました。

そして、珍しいツグミの声も聞けますよ。

ただ、カスミ網が禁止されても、自然保護が叫ばれるようになっても

悲しい事に、いま鳥の数は減って行くばかりのようです。

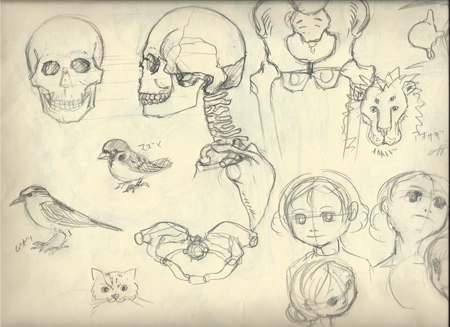

さて、この映画で名前や姿が出てくる鳥たちのいくつかのイラストです。

他にもシロハラやアトリが出て来るのですが、

残念ながら私のスケッチブックにはまだ加わっていません。

カモはアップで写ったのが緑色の頭をして首に白い線があったので、

マガモかな、と思いましたが、定かではありません。

ヒヨドリ

ツグミ

カワラヒワ

メジロ

マガモ

ところで余談です。

この映画は語っていませんし、これは私の推測ですが、

GHQがカスミ網を禁止したのは、多分、リョコウバトの絶滅の歴史が関わっている感じがします。

アメリカでは20世紀の初頭に、億単位で生息していたリョコウバトという鳥が

乱獲のために絶滅した、という苦い歴史があるのです。

人間の破壊のチカラの凄まじさは想像を超えていて、

このリョコウバトなど北アメリカで一番生息数が多いと言われていた鳥だったそうですが、

アッという間に絶滅します。

ナショナルジオグラフィックのサイト リョコウバト、100年ぶりの復活へ

さて、

今日、見たかったのでなんとか時間を作って映画館に行ったのですが、

モーニングショーである事と、地味なドキュメンタリーということもあるからでしょうか、

観客が少なかったのがとても残念でした。

上映後、監督自身がご挨拶されたので、少しお話しさせて頂きました。

それもあり、

是非週末には若い方達にも行って頂きたいと思い、

「ミツバチの大地」の方を先に見ていたのに

こちらを先に記事にしました。

週末にはトークショーもあるようです。

お薦めの一作です。

お時間があれば是非どうぞ。

ドキュメンタリー映画関連の記事

ルーブル美術館の秘密

陸軍登戸研究所