ブログランキングに登録中。下のバナーをクリックお願いします。

![]()

以前こちらの記事で、ハリウッドのメイクアップ技術のすごさを書きましたが、ついにCG(コンピュータグラフィックス)のオードリー・ヘップバーンの登場です。

話題の動画は↓こちら。

オードリー・ヘプバーンをフルCGで完全再現、イタリアの街で動くとこうなる

すごいですね。そっくり。

最後の上を向くあたりが不自然な以外はほぼパーフェクトです。

驚きの進化ですね。

さて、先の私の記事の前半部分「映画館で見るのが好き」という部分を英語のブログに載せました。

Watching a Movie in a Theater

ところでコメディー映画が好きな私、古いですがビリーワイルダーの作品が大好きです。

今日の記事の表題通りに、笑いとペーソスに溢れている作品ばかり。

「Shall we ダンス?」の監督である周防正行氏がビリー・ワイルダーが好きだと言っているインタビュー記事が読んだ記憶があり、「ああテイストが似ているな」と納得したものです。

ビリー・ワイルダーで一番好きな作品は?と聞かれたら迷わず↓これです。

この「アパートの鍵貸します」は、今やすっかりスピリチュアルおばあさんになったシャーリー・マックレーンがとにかくキュートです。

彼女はこの映画で各種の主演女優賞を総なめにしています。

ヴェネチア国際映画祭 女優賞 受賞

ゴールデングローブ賞 主演女優賞 (ミュージカル・コメディ部門) 受賞

英国アカデミー賞 女優賞(国外) 受賞

・・などなど。

ただ1960年の作品ですから、私もリアルタイムでこの作品を見たわけではなく、テレビで見て気に入り、ビデオで繰り返し見て、リバイバルで2回くらい見たでしょうか。

素直に笑え素直に泣ける映画です。

今、巷では「レ・ミゼラブル」が大ヒットしているようです。実はアフレコ(撮影したあとに映像に合わせて音を入れるのが普通)を使わずに俳優がその場で歌っているのを撮影したそうです。

撮影現場に行った事がないからわからないけど、でも、音響技術はとても高度なものを要求されるのではないでしょうか。

そしてもちろん俳優も。

ケーブルテレビで撮影中の様子を流していたのですが、俳優の実力のすごさに驚愕。並でない美男美女が歌もうたえて、ただただすごいなあ、と見ていました。

CGでオードリー・ヘップバーンが作れても、人間の生の力や魅力は変わらず人々を引きつけるのでしょう。

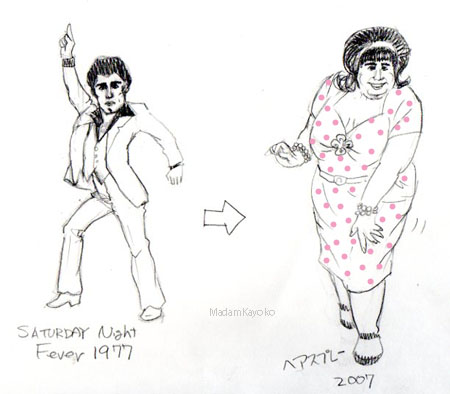

最後に、私の映画のパンフレットの箱から出て来たコメディー系の映画2本も紹介しておきます。

土曜日の夜の疲れないホームシアターにはぴったりではないでしょうか。

↓こちらにはローワン・ワトキンソンも出てきますよ〜。

ではでは〜。

下の人気ブログランキングへをクリックして頂けると新しい方に来て頂く機会が増えます。よろしくお願いします。

![]()