シリア情勢が緊迫していますね。

イギリスは下院で軍のシリア派遣が否決され、

国民もダウニング街に「NO, ATTACK」のプラカードを掲げて

デモが行われ、キャメロン首相は「議会と国民の決定に従う」

と表明しました。

米仏がどうなるのか。

石破幹事長は、証拠があればアメリカ支持と表明していますが、

なんだかなあ、と思います。

というのも、中東の歴史を少しでもかじると

欧米のやりたい放題が結局今の混乱を招いているんだな、

ということに気づかされるからです。

5年くらい前に、イスラエルとパレスチナ問題が全然分からなくて

3ヶ月くらいかけてざっとですが、聖書の時代から数冊の本を読みました。

けっこう大変でした。

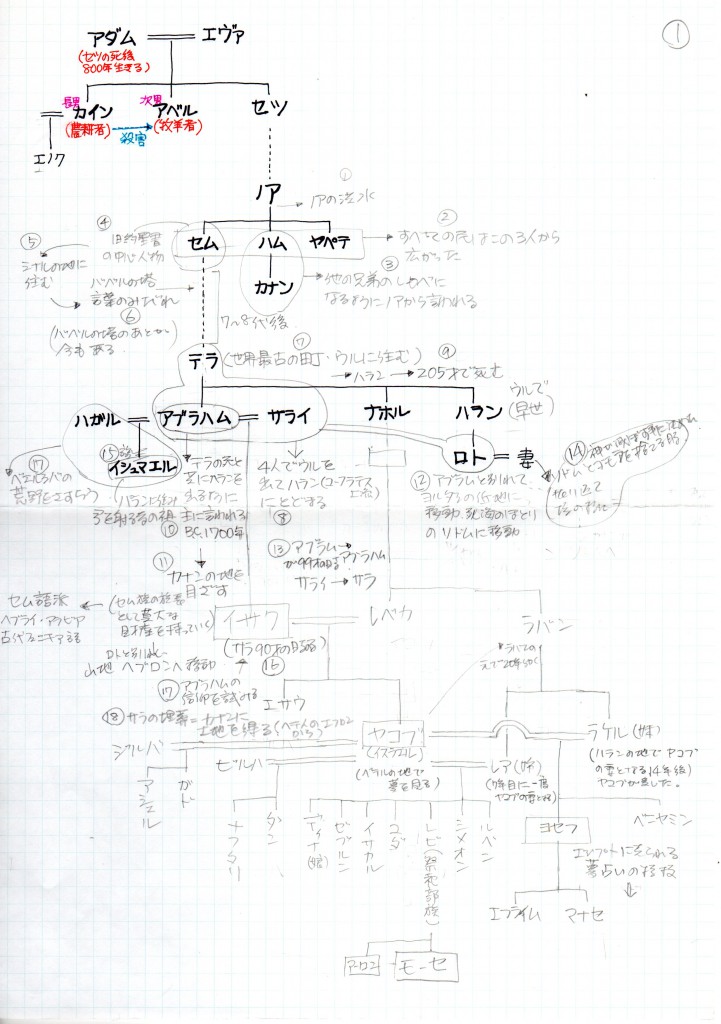

聖書には、似た名前の人が入れ替わり立ち替わり出てくるので、

下のような系図を作って読んでいました。

これはアダムとイブからモーゼまでのおおざっぱな系譜。

最初は色違いにして分かりやすくするつもりだったけど、

読み進むうちに、あまりに複雑で、途中から鉛筆書きだけになっています。

時代が下ると、2枚目3枚目にダビデやソロモンが出てきます。

実は私がここまでやったのには、

西洋絵画の理解にも聖書の知識は必要なので、

一度は概要だけでも掴んでおこうと思ったからです。

特に、2008年に夫とイタリア旅行に行って、

久しぶりにシスティーナ礼拝堂などを見学した後でしたので、

画集などを見ながら楽しく読み進めることが出来ました。

システィーナ礼拝堂の天井画には旧約聖書の予言者が何人か出てくるのです。

その役目なども知っておきたいとも思いました。

ところで、この9月6日からはミケランジェロ展が西洋美術館で開かれます。

重要な素描の数々や、レリーフも見られるようですね。

今年は「日本におけるイタリア2013」で、その一環のイベントです。

さて、話を中東の歴史に戻しますが、

聖書から読むのは大変だけど、

西洋文化の理解は格段に進むと思います。

結局ユダヤ教もキリスト教もイスラム教も

異父兄弟みたいなものです。

それに私達の今の生活も、

ほとんどキリスト教文化から生まれたものばかりです。

そしてキリスト教はユダヤ教がなければ生まれなかったわけで、

池澤夏樹は

「ぼくたちが聖書について知りたかったこと」という本のまえがきで

キリスト教の前にはユダヤ教がある。その後にはイスラム教が生まれた。ユダヤ人のいない西洋史はあり得ない。文化に対して、あれほど少数の人々があれほど大きな影響を与えた例は他にないし、それは今も続いている。イスラエルなき現代史は意味をなさない。」

と述べています。

今は「イスラム=テロ」みたいな認識が広まっていますが、

なぜそうなったのか、テレビやネットだけでは分かりずらいです。

イスラエルとの関係も複雑です。

参考までに私が読んだ本の幾つかを紹介しておきます。

下に紹介した以外にもドレの絵に山室静氏が文章をつけたバージョンが家にあったので

ドレの劇的な絵を見ながら読み進めました。

ちなみに、我が家では、夫の方が圧倒的に社会問題については詳しいですが、

こと中東の歴史と聖書に関しては、最近は私がかなり新聞などと違う意見を言うので

煙たがられています。

聖書に関してはいろんな本が出ています。

私は探していた時に、たまたま本屋さんでこの本を見つけました。

分かりやすさ重視です。

↓エルサレムの問題に特化した本。

結局旧約聖書の時代から出てくるので

聖書の知識は必須。

地図も入って、エルサレムとはどういう街なのか

がよく分かる本です。

私は上のムック版を読みましたが、新書判も出ているようです。

イスラム問題の流れが分かる本。

911以降に買って積んどいたものでした。

これは少しデータが古いので、読んでいませんが同じ著者の本をもう一冊上げておきます。

シリアの化学兵器を誰が使ったのか分かっていません。

誰が使ったにせよ、他国が攻撃すれば、罪のない市民の犠牲者が出ます。

その事が一番悲しいです。