3週間ブログを休んでしまいました。

安保法案のデモに参加してレポート書こうと思っていたら

家族に急病人が出たり、

おまけに寝不足で私まで体調崩してしまいました。

連休明けにお医者さんに行って、睡眠を多めにとって

ようやく復帰です。

このブログは

「観察日記や日々を楽しく暮らすヒントなど」とサブタイトルに入れているように

私の目を通した都会の片隅の小さな自然や日々楽しく暮らす視点を提供できたら

と続けています。

しかし、憲法という国家の根幹であるルールを守らない政権のおかげで、

なかなか我々庶民にとって厳しい時代になってきてしまいました。

マイナンバーも施行されますが、

NHKの受信料やら、奨学金の返済にも使おう、

とかドンドン間口が広がりつつあります。

この国が何を嗜好し、思考しているのか、よく分かります。

後10年もすると私たちはナンバーで呼ばれるのかも、

などと思ってしまいます。

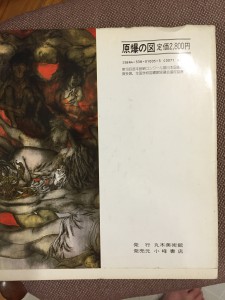

さて、今日の久々の記事では本を取り上げます。

今話題の 高橋源一郎×SEALDs「民主主義ってなんだ?」です。

この本は、2部に分かれていて、

前半は、SEALDsの成り立ちや役割分担について。

後半は、高橋源一郎氏が主となって、ギリシャのアテナイの民主主義から

2500年に渡る民主主義の歴史と「民主主義とはなんなのか』について語るものです。

前半は、内輪話のようにも見えて、実は

SEALDsのメンバーに哲学を専攻している人がいたり、

彼らが実によく勉強していることが分かる部分です。

彼らの運動が、まさに理論と実践の場であることが

この前半で示されています。

そしてSEALDsが今に至るには、運動は彼らが作りながらも、

高橋源一郎氏をはじめとしてサポートする大人の存在も光っていると思いました。

少し話しはそれますが、

国会前の集会、というカタチも、

311以降、反原発に関わって来たひと達が作り上げた

「官邸前抗議」が基礎になっていることは言をまちません。

実際、シールズの若者達も、

官邸前の集会の後には日比谷公園で

車座になって話し合ったりしたようです。

確かに、安保法制に関して、シールズはメインアクターになったし

彼らの求心力は磁力のようでしたが、

彼らが突然現れたわけではなく、

様々な前段があり、パズルのピースが埋まるように

シールズがピタッと嵌ったわけです。

もう一つの彼らの上手さ、「本当に止める!」とか

「民主主義ってなんだ?これだ」などのキャッチコピーの辺りの話しも面白いです。

そして、後半は、日本人すべてに一度は目を通してほしい

(もちろん、首相や議員にも)

高橋源一郎氏による「民主主義について」のレクチャーです。

高橋源一郎氏は、4年前から朝日新聞の連載を持ったために

民主主義について様々な文献を読んで来たようです。

5月にはこちらの本も上梓しています。

高橋氏は、まず言葉の定義の重要性を説き

小田実のベ平連などの話しなどから

ギリシャのアテナイの民主主義の話へと繋げて行きます。

本書では高橋氏がペリクレスという政治家をよく引き合いに出します。

アテナイの名政治家と言われた人です。

そのペリクレスの演説の一節が

テュキュディデスの書いた「戦史」という書物に載っているのだそうで、

全文掲載されています。

それが「民主主義ってなんだ?」の見本のような一文。

その文はネットでも読めますが、

本書のはもう少し読みやすくなっています。

しかし、面白いことに、実はソクラテスもプラトンも

民主主義はよくない、

と言っていたのだそうです。

というのも、衆愚政治になるから、

つまりポピュリズムに陥るから、ということです。

この本の後半では「民主主義」も完全ではない、

しかし、2500年前に生まれて、結局しぶとく生き残っている。

人間はまだ民主主義を使いきっていないのではないか?

そして民主主義を使う人間も、不完全だし弱い存在である。

というような、様々な方面から語られます。

詳しく内容に触れると読む楽しみがなくなっちゃうのが

書評の難しいところ。(笑)

そこで、一ヶ所だけ引用します。

高橋 そうそう。認知症の人間も障がい者も実際に弱い。でもそこで「平等」「同じ」というフィクションを作ったとき、そこに出来る共同体は実はすごく強い。リアリズムでやっているつもりの共同体のほうが実は弱い。「弱い人間はあっちに行って」という風にやると、強い人間だけが真ん中に残るいびつな社会になる。弱い人間も入れて、全部平等で同じっていう風にして行く世界の方が、運用は難しいけれども、結果としてはるかに強いものになる。(p.180より。後略)

これは、現政権が嗜好する「全体主義」へのアンチテーゼでもあり、

今の社会の風潮への警鐘でもあるように感じました。

それから、面白いなと思ったのは、

アテナイの民主主義では、みんなが丘の上に集まって話し合うのだけれど、

前提として「愚かな発言をしてはいけません」というのがあるのね。

永田町の議員さんたちに聞かせたいですよ。

なお、

「民主主義」の歯止めとしての「立憲主義」にも触れられていますが、

この点は、もっともっと踏み込んで欲しかったと思います。

これは少し残念だった点。

立憲主義、って要するに「人間は間違う存在だ」「多数決も間違えるんだ」ということです。

これは非常に大切な視点。

立憲主義については、以前伊藤真さんの講演を記事にしています。

さて、シールズは、もうすぐ新刊「民主主義ってこれだ!」も出すようです。

メンバーのスピーチや応援メッセージなどが収録されている模様。

まさに、「民主主義ってなんだ?」で語られたように、

言葉がある限り民主主義は終わらないのでしょう。

そして

民主主義は本来、その共同体の成員全員が当事者でしょ。(p.189。高橋源一郎氏の言葉)

というわけで、

シールズだけではなく、わたしもあなたも自分の言葉で

「民主主義ってこれだ!」と言葉にする番なのでしょう。

It’s your turn!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

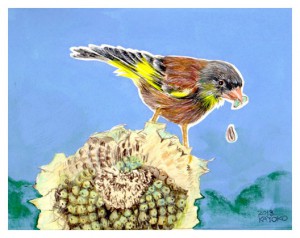

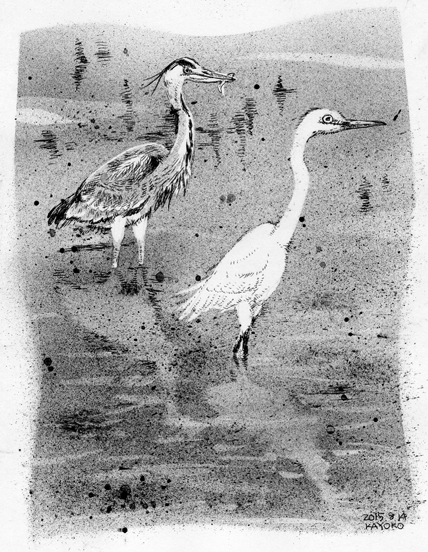

<マダムかよこのセルフマガジンをお配りしています>

おかげさまで、色彩が美しく自然の息吹を感じるイラストに癒されると、好評です。

無料冊子「時をつむぐ、いのちを愛でる。人生はステキ」、をご希望の方は、

郵便番号、住所(マンション名など省かず)、お名前、希望部数を、

ブログの右の欄にある「ご意見、ご感想、お問い合せフォーム」からか、

madamkayoko@gmail.com までメールをお送りください。

無料でお送りします。

この度、ウェブ制作会社のサイトで、マダムかよこをご紹介頂きました。

株式会社 オフィス友惠様のサイト

上記制作会社の作製による私の絵が使われたサイトがオープンしました。

NPO法人ストップ・フロン全国連絡会様のサイト